Castiglione della Pescaia, Vetulonia, Punta Ala

Gli albori dell’archeologia in Maremma

Approfondimenti

Vetulonia

L’attuale paese, frazione del comune di Castiglione della Pescaia, sorge a 300 metri sul livello del mare sulle propaggini orientali del massiccio di Poggio Ballone, dominando a ovest la piana di Grosseto a circa 20 km da Grosseto stessa. Per secoli Vetulonia è stata una mitologica città etrusca, una famosa città della Dodecapoli etrusca, una potenza economica, politica e artistica del tempo, di cui però si erano perse completamente le tracce, come se fosse sparita nel nulla.

Di Vetulonia restano le citazioni nei testi antichi, come nelle opere di Dionigi di Alicarnasso che la ricordava alleata con i Latini in opposizione a Roma nel secolo VII a.C.; oppure nell'opera di Silio Italico, che narrava come Roma avesse preso da Vetulonia i simboli del potere: i fasci littori, la toga listrata e la sella curule (i curuli infatti erano i magistrati dotati di giurisdizione, a cui era riservata detta sella); o ancora Plinio che citava Vetulonia in merito alla suddivisione amministrativa dell'Etruria di epoca augustea. ll territorio di Vetulonia, dall'etrusco Vatl, è abitato sin dal IX secolo a.C., nel periodo villanoviano, come testimonia il ritrovamento di alcune necropoli, ma fu a partire dal VII secolo a.C., al tempo del massimo splendore della civiltà etrusca, che l'area divenne sede di sviluppo di una città più organizzata. Importante centro commerciale, finì col tempo a trovarsi a competere con la vicina Roselle, fondata su un'altura oltre la piana, poco più a oriente. Fino al V secolo a.C. Vetulonia conobbe un periodo di grande floridezza economica, a cui seguirono una temporanea crisi ed una ripresa durante il III°secolo a.C., epoca in cui la città coniò una propria moneta, in cui appare un' ancora o dei delfini o un tridente. Dopo la conquista da parte dei Romani, Vetulonia perse progressivamente importanza e nel medioevo, durante le invasioni barbariche, cadde nell'oblio più totale, al punto da perdere anche il proprio nome, infatti il centro venne per secoli indicato col nome di Colonna di Buriano. La visita a Vetulonia può iniziare con le monumentali tombe etrusche ritrovate ai piedi della collina dove sorgeva la città. Le tombe sono raggiungibili percorrendo la Via dei Sepolcri, una strada sterrata ben segnalata. Troverete subito la Tomba del Belvedere; successivamente la Tomba della Pietrera da cui proviene la statua della Pietrera, realizzata nel 630 a.C., rappresenta uno dei più antichi esemplari di scultura monumentale etrusca. Proseguendo lungo la Via dei Sepolcri troverete la Tomba del Diavolino II° (ricordiamo che la Tomba del Diavolino I° fu smontata alla fine del 1800 e ricostruita nel giardino del Museo Archeologico di Firenze) e infine la Tomba della Fibula d'Oro. Queste tombe risalgono al VII° - VI° sec. a.C. e durante gli scavi sono venuti alla luce dei veri tesori: capolavori di oreficeria, vasi orientali, carri, elmi, schinieri, scudi, lance, statue, monete d'oro e d'argento recanti l'antico nome Vatl (Vatluna era il toponimo etrusco). La visita può poi continuare spostandosi in alto verso l paese. Nella parte più alta dell’attuale abitato possiamo ammirare i resti delle mura ciclopiche etrusche, le mura dell'arce: grandi blocchi poligonali che racchiudevano un'area di circa 16 ettari. Dal piazzale del cimitero si accede alle aree Costa dei Lippi e Costa Murata dove si trova una strada basolata, strutture murarie e una domus. Scendiamo lungo la via principale e troveremo lungo la strada le strutture murarie dell'antico abitato a Poggiarello Renzetti, un quartiere con edifici, botteghe ed abitazioni che si affacciano su una strada lastricata. L'intero quartiere venne distrutto agli inizi del I secolo a. C. da un incendio ad opera delle truppe militari di Silla. Da alcuni anni sono in corso interessanti scavi in questa area che stanno portando alla luce la Domus dei Dolia con reperti di notevole interesse. Si tratta di una grande domus urbana che occupava un intero isolato. Anche il Museo Civico Archeologico si trova in questa zona, è molto ben organizzato e ricchissimo di reperti etruschi, tra cui la stele del guerriero Aule Feluske (su cui è visibile una delle più antiche iscrizioni etrusche), gli straordinari gioielli in oro della Collezione Lancetti, i corredi delle tombe a circolo, quelli delle tombe monumentali ed i reperti dell'età ellenistica e romana.

Diaccia Botrona

Tra Castiglione della Pescaia e Grosseto, a ridosso della pineta e della ben nota e frequentatissima spiaggia, si trova la Diaccia Botrona, una zona palustre sconosciuta ai più e che per secoli ha giocato un ruolo importantissimo nella storia e nell’evoluzione del territorio della Maremma. Benché assai ridotta rispetto alla sua estensione originaria e assediata da centri abitati e coltivazioni, rappresenta un tassello nel complesso mosaico di zone umide costiere, fortunatamente risparmiate dalle grandi opere di bonifica.

Se un tempo stagni, paludi e acquitrini evocavano un mondo inquietante, desolato e scarsamente produttivo, oggi stiamo imparando lentamente a valutare la ricchezza e l’importanza di questi rari ecosistemi. La riserva naturale Diaccia Botrona è un'area naturale protetta caratterizzata da un ambiente tipico palustre che occupa una parte della pianura tra la città di Grosseto e la località costiera di Castiglione della Pescaia. L’area della Diaccia Botrona è una fra le più importanti d’Italia, in quanto possiede un raro e significativo ecosistema che ospita un’incredibile varietà di microrganismi viventi, sia vegetali che animali. E’ una vera e propria “banca genetica” che dà un grande contributo al mantenimento della biodiversità della zona. E stata dichiarata zona umida di valore internazionale secondo la Convenzione di Ramsar del 1971 e rientra fra i biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia censiti dal Gruppo di lavoro per la conservazione della natura della Società Botanica Italiana e dal Programma di Ricerca Territoriale sulle Aree Naturali da Proteggere eseguito dal CNR e dal Ministero dei lavori pubblici. Inoltre, la Riserva rientra nel SICnº 111 e nella ZPS 111B individuata come "area a grandissima importanza per la sosta, lo svernamento e la nidificazione dell'avifauna acquatica". Fra i siti ICBP negli ultimi anni è risultata la zona umida più importante della Toscana per lo svernamento di anatidi; di grande importanza anche per la nidificazione di ardeidi e Circus aeroginosus. L'area protetta è ciò che rimane dell'antico Lago Prile o lago Preglio, (lat: Lacus Prelius et Lacus Prilius vel Lacus Prilis) vastissimo bacino lacustre che nei secoli scorsi occupava quasi interamente questa zona di pianura e che è stato quasi interamente prosciugato a seguito delle grandi opere di bonifica iniziate dai Lorena nel Settecento attraverso lavori di canalizzazione delle acque per eliminare definitivamente la malaria. L’origine della palude è dovuta al progressivo degradarsi di una grande laguna di acqua salata. In origine si è formata una grande duna di sabbia che ha separato il mare dalla laguna lasciando però delle aperture da cui continuava a filtrare l’acqua marina, questo ha garantito la salubrità del lago mantenendo la salinità delle acque. Il lago ha sempre rivestito una fondamentale importanza sia all’epoca degli etruschi che dei romani. Come si deduce dall’orazione "Pro Milone" del 53 a.C. tra tutti i misfatti compiuti da Clodio spicca quello di aver costruito una villa su un’isoletta del lago Prile a dispetto del legittimo proprietario che non gli aveva venduto il terreno. Il periodo primaverile e autunnale è sicuramente il migliore per visitare non solo la Diaccia Botrona ma tutte le zone umide in genere. All’inizio della stagione autunnale, si assiste alla graduale partenza degli uccelli migratori e al passaggio di quelli che sosteranno nell’area solo per alcuni giorni, per poi ripartire e raggiungere le aree di svernamento più a Sud. Ottobre è uno dei mesi più suggestivi dal punto di vista paesaggistico, poiché con le piogge e i primi segnali dell’inverno ormai prossimo, la vegetazione palustre assume colori straordinari tingendosi del rosso della salicornia e del viola dei fiori di Limonium (statice) e di Aster. Nei mesi invernali il padule è animato da una moltitudine di uccelli, un vero paradiso per i “birdwatchers” che, muniti di un buon binocolo, possono osservarli nel loro ambiente naturale mentre si alimentano, si toelettano, si riposano o cercano di sfuggire a un predatore. Con l'arrivo della primavera inizia la nuova fase migratoria; i limicoli, gran parte degli anatidi e gli aironi bianchi maggiori lasciano il posto ad altre specie, come i fenicotteri rosa e i cavalieri d’Italia. Il padule risuona ovunque dei canti di cannaiole, cannareccioni, allodole e usignoli di fiume, intenti ad attirare un partner o a delimitare il proprio territorio di riproduzione. Particolare attenzione deve fare il visitatore in questo periodo, per non disturbare gli animali durante la delicata fase riproduttiva; sarà perciò opportuno mantenersi ai margini dell’area senza addentrarsi. Meno ricca di avifauna è l’estate quando a causa del caldo e dell’assenza di piogge la palude tende a prosciugarsi o comunque a ridurre la quantità di acqua.

Pineta del Tombolo

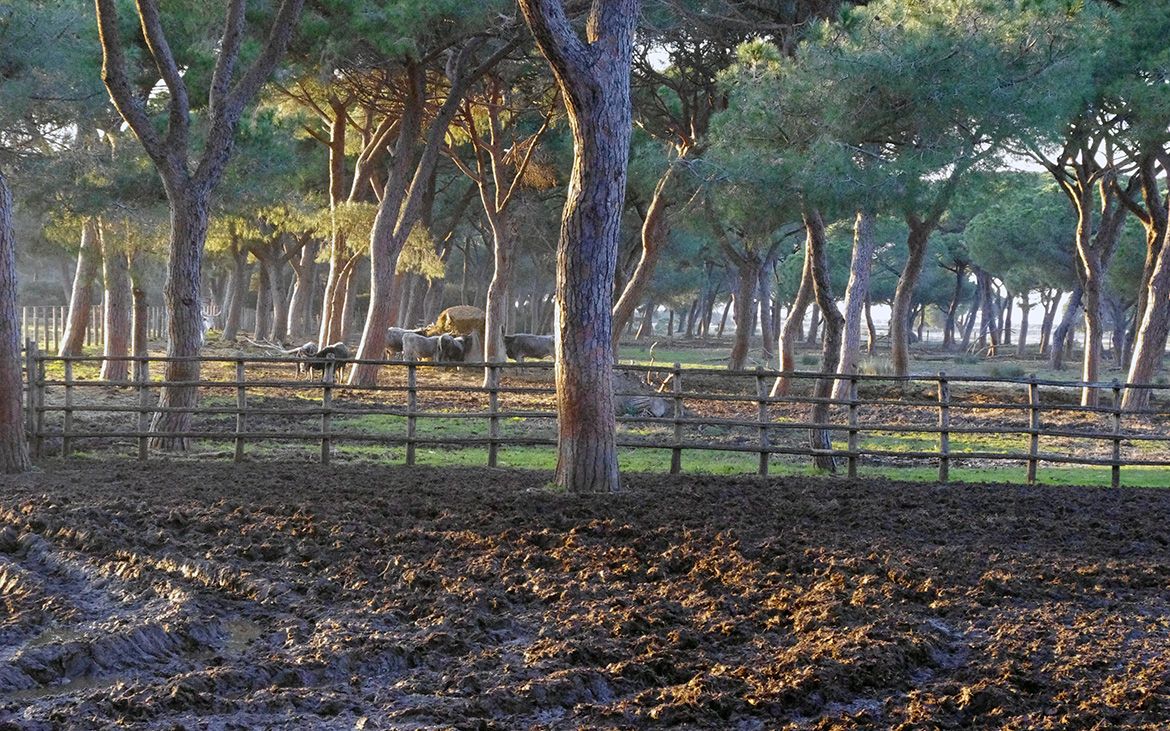

Questa pineta, a prevalenza di Pino domestico (Pinus pinea L.) si estende, ben conservata, tra Castiglione della Pescaia e la foce del fiume Ombrone, parallelamente ad un tratto di costa di circa 15 Km. La superficie, di oltre mille ettari, raggiunge la sua massima estensione proprio nel comune di Grosseto. Si trova in gran parte su dune fossili e si estende esattamente tra il Parco Regionale della Maremma (che comprende la Pineta Granducale di Alberese) e la Riserva della Diaccia Botrona. Il folto bosco si inoltra per alcune centinaia di metri verso l'immediato retroterra, raggiungendo i due chilometri presso la località di Principina a Mare.

La pineta si caratterizza per la presenza di pini marittimi e pini domestici, con i primi che risultano più presenti in prossimità del litorale ed i secondi verso il retroterra. Il folto sottobosco è formato da specie arbustive della macchia mediterranea con fillirea , lentischi, mirti, rari lecci ed alcune querce da sughero. La pineta appare oggi come una gestione frutto di impianti avvenuti nelle epoche di bonifica della piana di Grosseto ma non mancano indizi storici che fanno supporre la presenza di pini già in epoca precedente. Un'importante testimonianza molto accurata si deve a Leonardo Ximenes che nel 1767 accompagnò il Granduca Pietro Leopoldo in visita alla Maremma: “la pineta che costeggia il lido del mare più da vicino, è per metà selvatica e per metà domestica. L’altra parte, verso il lago, chiamasi dei laschi, ed è composta di querce, olmi sughere, ornielli ed altre piante”. Sembrerebbe quindi una pineta molto diversa, con una buona parte, almeno metà, a pino marittimo. Nel corso del Settecento, a seguito delle opere di bonifica effettuate dai Lorena, si rese necessario impiantare un elevato numero di alberi anche verso il retroterra, per evitare che l'originaria palude si re impossessasse delle terre che le erano state strappate con le opere di canalizzazione: fu decisa, così, l'introduzione su vasta scala dei pini domestici che risultano attualmente in proporzione nettamente prevalente rispetto a quelli marittimi. Il pino domestico era infatti economicamente più vantaggioso, se ne usava il legname, la resina per produrre solventi come l’acqua ragia (ragia è il termine toscano per resina) usata come solvente per le vernici da ferro della nascente metallurgia industriale e naturalmente i pinoli. Il pino domestico (Pinus Pinea L.) è una conifera che può raggiungere anche i 25 metri di altezza e la cui chioma può misurare, a maturità, anche 10 metri di diametro. Gli esemplari adulti assumono una forma espansa, tipicamente “ad ombrello”. Le dimensioni finali (raggiunte piuttosto velocemente) sono imponenti, ma in linea generale non è un albero particolarmente longevo, soprattutto a causa della superficialità dell’apparato radicale, difficilmente supera i 250 anni. Viene spesso erroneamente chiamato Pino di Mare o marittimo poiché lo si vede vicino al mare ma il vero pino marittimo è invece completamente diverso. Il domestico vive nelle zone costiere mediterranee per molto tempo lo si è pensato originario della Turchia o dell’Africa settentrionale e che furono i Romani ad introdurlo nella nostra penisola. Studi più recenti individuano tuttavia l'areale originario in Corsica e Sardegna. E stato coltivato da quasi 6000 anni per i semi che sono anche diventati merce di scambio. Forma boschi litoranei dette pinete, dove vive in associazione con altre piante della macchia mediterranea. Per le sue caratteristiche economiche è stato piantato un po’ ovunque nel bacino del mediterraneo e anche in altri continenti.