Roccastrada, Roccatederighi, Montemassi - Civitella e Paganico

La comunità rurale della Val di Farma

Approfondimenti

Guidoriccio da Fogliano

Nel grande e famosissimo affresco detto appunto il "Guidoriccio all’assedio di Montemassi" collocato nella Sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena e attribuito a Simone Martini, che l'avrebbe dipinto nel 1330. Nell’affresco è rappresentato il Grande condottiero a cavallo Guido Ricci o Guidoriccio da Fogliano di Reggio Emilia, mentre va all'assalto del Castello di Montemassi in Maremma, nel 1328. Sullo sfondo, un paesaggio piuttosto realistico con montagne, un accampamento e le località teatro dei fatti.

Chi era Guido Riccio e quali gli avvenimenti di questo lungo assedio? Guido era figlio di Niccolò, della nobile famiglia guelfa reggiana dei Da Fogliano, aveva ricoperto incarichi politici e militari nella sua città nativa e nel 1327 si mise al soldo di Siena, che si avviava a espandere il proprio controllo nella Maremma e nell'Amiata ai danni dei nemici pisani e della casata degli Aldobrandeschi che erano i grandi Signori locali. Nelle terre di Maremma I Cappucciani, signori di Montemassi e Sticciano, avevano rotto i patti con la Repubblica di Siena e si erano fortificati all’interno del Castello di Montemassi. Fallite le soluzioni diplomatiche, il 3 aprile 1328 l’esercito Senese guidato dal capitano di guerra Guidoriccio da Fogliano giunge in Maremma con 200 cavalli e 600 fanti per cingere d’assedio la città. Visto che l’assedio si stava prolungando molto l’esercito senese decise di costruire un grande trabucco (una sorta di grande catapulta) e di rinforzare l’accampamento con la creazione di un battifolle (un bastione di legno con una serie di steccati). Il 10 aprile dello stesso anno Castruccio Castracani (Duca di Lucca) inviò 400 cavalieri in soccorso di Montemassi, Guidoriccio evitò lo scontro diretto e si ritirò verso la vicina Roccastrada, lasciando solo una parte di esercito a continuare le operazioni militari all’interno del battifolle. L’esercito lucchese riuscì a portare viveri al castello e a rinforzare gli assediati e far uscire dall’assedio le donne del castello. Castruccio tuttavia fu costretto a richiamare i suoi soldati per l'aggravarsi dell' insurrezione di Pistoia e quest'occasione venne colta da Guidoriccio che tornò a stringere l’assedio con tutto l'esercito senese sempre più numeroso. Una volta riconquistata Pistoia ed impadronitosi di Pisa, Castruccio tornò ad occuparsi di Montemassi e il 25 agosto gli esercitii si scontrarono in una grande battaglia. Siena ha ormai un esercito di 900 cavalieri e 9000 fanti, contro 600 cavalieri di Lucca e le truppe di Castruccio si ritirano verso Lucca. Senza il supporto alleato, il 27 agosto 1328 il castello si arrende, agli abitanti viene garantita la salvezza ed un compenso di 1000 fiorini di buonuscita in modo tale da scongiurare nuove possibili ribellioni contro Siena. Nello stesso periodo Gudo Riccio conquistò anche il Sassoforte(castello nelle vicinanze) e, nell'agosto del 1331, anche Scansano, Arcidosso e poi Massa Marittima. Gli avvenimenti furono di grande importanza politica per Siena in quanto Montemassi era stato a lungo un feudo degli Aldobrandeschi ed era divenuto un rifugio sicuro per gli esuli ghibellini appoggiati da Castruccio Castracani, che si opponeva all’espansione senese nell’area delle Colline Metallifere, località di grande ricchezza per la produzione di metalli posta sotto l’influenza Pisana. Nella città di Siena vennero organizzate delle fiaccolate per commemorare la vittoria militare e grande fu la potenza che Siena ne ricavò. Ma che cosa successe poi all’eroe senese? La Repubblica non gli riservò grande ringraziamento e nel 1333 lo cacciò da Siena con l'accusa infamante di non aver rispettato gli accordi (in realtà per timore del troppo potere che aveva conseguito). Guido si rifugiò così a Reggio Emilia, dove con il fratello Giberto scacciò Azzo Manfredi dalla città. Caduta Reggio (nel 1335) nelle mani dei Gonzaga, i due fuggirono in Veneto, al servizio degli Scaligeri di Verona. Nel 1337 Guidoriccio divenne podestà di Padova, combattè per i della Scala e venne fatto prigioniero, prima dai padovani e poi dai veneziani. Liberato si occupò di trattative di pace tra le diverse città e signorie del nord Italia con Verona, Bologna, Ferrara e Mantova. Nel 1348 venne nominato podestà di Verona. Nel 1351, ormai anziano, fu richiamato dai senesi. Morì a Siena l'anno dopo e venne sepolto nella chiesa di San Domenico con solenni funerali a spese del Comune.

la Val di Farma e il castello del Belagaio

La Riserva Naturale Farma, situata in parte in provincia di Grosseto ed in parte in quella di Siena, comprende una parte del territorio splendido e selvaggio in cui scorre il torrente Farma e l’alto corso del Lanzo, un affluente dell’Ombrone. L’area protetta, oltre ad essere spettacolare dal punto di vista paesaggistico per le profonde vallate dei torrenti che presentano salti e cascate formate dall’azione millenaria dell’acqua che ha plasmato la roccia, presenta delle caratteristiche peculiari sia per quanto riguarda la vegetazione, con presenza di tasso, tiglio, sughere ed altre latifoglie di pregio sia per le specie animali presenti, tra cui le più interessanti sono il gatto selvatico, il biancone, il granchio di fiume e tra gli anfibi l’ululone, la salamandrina dagli occhiali ed il tritone alpestre.

La riserva vanta anche una lunga storia legata fin da epoche preistoriche allo sfruttamento delle risorse minerarie, rappresentate soprattutto da metalli quali rame e minerali ferrosi, oltre alla lignite. Ancora oggi è possibile imbattersi, camminando lungo i sentieri della riserva, nei ruderi dei mulini ma soprattutto delle ferriere, vere e proprie "fabbriche" per la lavorazione del ferro risalenti all’epoca medievale che utilizzavano l’energia dell’acqua dei torrenti. La valle del Farma all’epoca divenne un vero e proprio "polo industriale" per la lavorazione del ferro, grazie all’abbondanza del minerale e alla presenza di folti boschi, indispensabili per la produzione del carbone necessario alla cottura del minerale e alla successiva lavorazione del metallo. Al centro della Riserva Naturale della Val di Farma troviamo anche il bellissimo castello feudale del Belagaio, il cui nome sembra derivi dal toponimo “pelagus” ,che significava acquitrino, a causa della presenza di uno stagno che esisteva nell' avvallamento antistante l’edificio. L’imponente struttura venne edificata nel XII secolo e fu di proprietà dei Lottorenghi, ramo della nobile famiglia de Tolomei, che costruirono anche una ferriera nelle vicinanze. Fu trasformato più tardi in una villa- fattoria, pur mantenendo i caratteri distintivi del castello ovvero le mura che lo racchiudono, la torre ed, all'interno, la cappella gentilizia, il pozzo ed i magazzini, ed il fascino ad esso legato. Infine nel 1969 il complesso venne venduto allo Stato dagli ultimi proprietari, i Grottanelli e venne restaurato.

Tragedia Mineraria di Ribolla

La mattina del 4 maggio 1954, nella miniera di lignite della Montecatini a Ribolla (Roccastrada), poco dopo le 8.30 avvengono due esplosioni di grisou nella zona “Camorra sud”. L’esplosione percorre le gallerie, con un’onda d’urto fortissima che distrugge tutto quello che incontra. Le fiamme divampano, la temperatura delle gallerie, normalmente intorno ai 40 gradi centigradi, sale intorno ai 100-110°.

Una tragedia in parte annunciata, perché nei giorni precedenti, alcuni segnali avrebbero dovuto mettere in allarme i dirigenti della Montecatini, proprietaria del giacimento. A seguito della riapertura di due gallerie, sigillate da quasi un anno a causa di un’esplosione che aveva provocato il ferimento di due operai, si verifica, il 3 maggio, un incendio, che la mattina del 4 non è ancora stato domato. Nonostante ciò, la direzione della miniera decide di far entrare ugualmente al lavoro la squadra di operai del primo turno. Per questo al momento della tragedia nel pozzo Camorra sono presenti 47 operai (4 dei quali inviati proprio per spegnere l’incendio) e solo 4 di questi si salvano. Nonostante non fosse la prima esplosione nella miniera di Ribolla, la Montecatini non è in grado di organizzare i soccorsi anzi, fino alle 10 non viene dato agli altri minatori l’ordine di abbandonare il lavoro. Gli operai,anche provenienti da altre miniere o cave della zona,organizzano spontaneamente le prime squadre di soccorso, ma i ventilatori delle gallerie sono fuori uso e non ci sono autorespiratori a sufficienza. I soccorsi “organizzati” iniziano con molto ritardo, nel primo pomeriggio, con l’arrivo dei vigili del fuoco e anche l’assistenza medica ai feriti avviene con lo stesso ritardo, fatta eccezione per un medico,sul posto già dalle prime ore. Le procedure di recupero dei cadaveri continua ininterrottamente nella notte e nei giorni seguenti: sono impiegati 70 uomini che si alternano in turni di 4 ore. 42 sono i minatori deceduti nell’incidente; la quarantatreesima vittima muore a due mesi dallo scoppio. Per 37 dei 42 minatori viene allestita una camera ardente nella sala del cinema di proprietà della Montecatini. A solo un mese dalla tragedia la commissione incaricata dalla Camera del Lavoro di indagare sulla vicenda consegna alla Cgil nazionale un’inchiesta dal titolo “Le responsabilità della Montecatini nel disastro minerario di Ribolla”, in cui si dimostra la responsabilità del gruppo Montecatini nella strage per le insufficienti misure di sicurezza messe in atto dalla direzione della miniera e la scarsa ventilazione. Per il numero di vittime, il coinvolgimento dell'azienda leader dell’industria chimica italiana, la presenza di oltre cinquantamila persone ai funerali, tra cui il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, il deputato Amintore Fanfani e il direttore de L’Unità, Pietro Ingrao, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, la strage di Ribolla ha una vasta risonanza sulla stampa ed è considerata la più grande tragedia mineraria del dopoguerra. La Società e tutti gli imputati, però, vengono assolti al processo di Verona del 1958, in cui emerge l’impossibilità di accertare le ragioni dello scoppio di grisou; responsabile della morte dei minatori risulta essere la “mera fatalità”. Dalla tragedia inizia la smobilitazione del giacimento di Ribolla che sarà chiuso definitivamente nel 1959. Dalla storia di questo tragico evento nasce Luciano Bianciardi scrive uno dei romanzi più importanti sulla vita dei minatori', la Vita Agra.

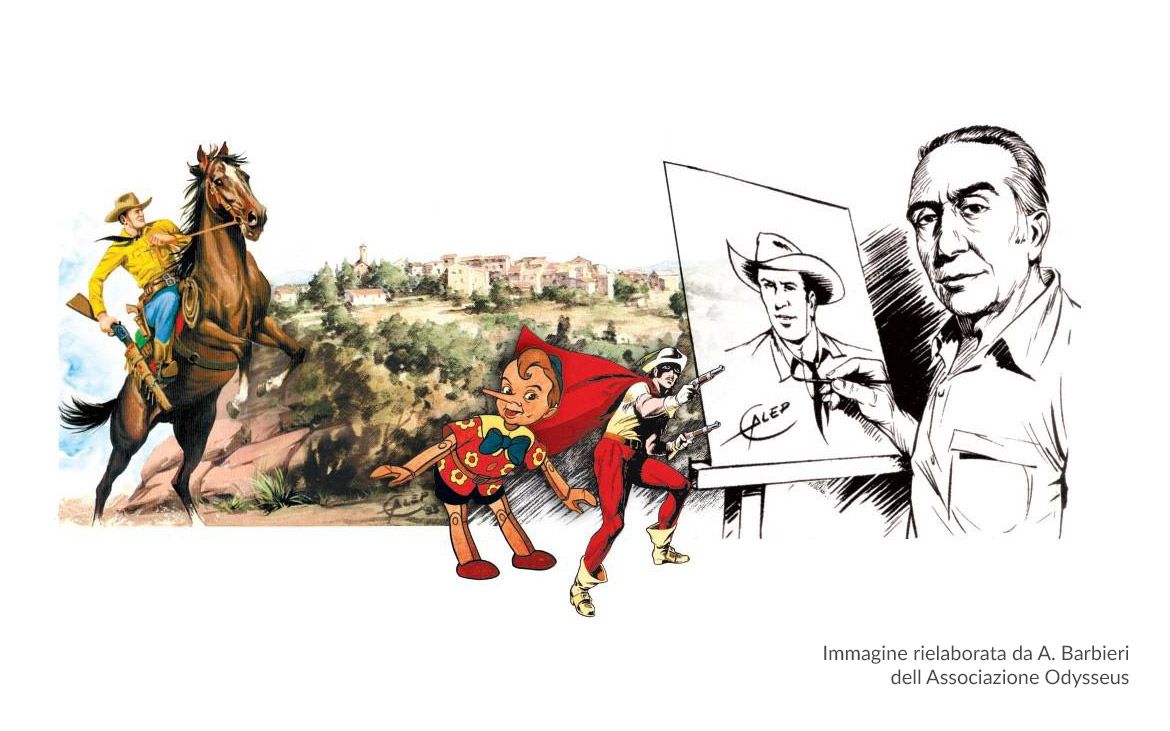

CASALE DI PARI: IL PAESE NATALE DI GALEP

Aurelio Galleppini, noto fumettista e illustratore italiano in arte Galep, nacque a Casale di Pari il 28 agosto del 1917. Si trasferì in Sardegna con la sua famiglia quando ancora era ragazzo ma conservò un profondo legame con il suo paese natio, dove tornava spesso a trovare amici e parenti a cui donava bellissimi disegni autografati. I primi disegni di Galleppini stampati su periodici furono fiabe illustrate del 1936.

Successivamente Galep realizzò i suoi primi racconti illustrati e disegnò alcune copertine per noti giornali e fumetti dell’epoca fino alla collaborazione con Mondadori prima e Nerbini poi. Divenuto famoso negli anni Cinquanta per essere stato il creatore grafico di Tex Willer grazie alla collaborazione con Bonelli editore, ha realizzato nel corso della sua intensa attività lavorativa 400 copertine di Tex oltre a diverse storie a fumetti per importanti riviste come l’Intrepido e numerose illustrazioni per alcune edizioni della letteratura classica come I Tre Moschettieri, La Maschera di Ferro, Le Mille e una Notte, Le Avventure del Barone di Munchhusen, I Promessi Sposi, Pinocchio. Tex è la più famosa e duratura serie a fumetti italiana di sempre, tradotta in molte lingue. Appare curiosa la somiglianza tra il viso di Tex e Gary Cooper a cui probabilmente l’artista sembra essersi ispirato per disegnare il celebre personaggio western. Tex è un veloce e prestante pistolero sempre pronto ad aiutare il più debole, inizialmente fuorilegge, che collabora con i ranger del Texas e capo supremo dei Navajos, dai quali è chiamato Aquila della Notte. La carriera di Galleppini è principalmente contrassegnata dal fumetto, ma l'artista è stato anche pittore con produzione di tele e affreschi. Per rendere omaggio a Galep, morto nel 1994, la comunità di Casale di Pari in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Toscana, il Comune di Civitella Paganico, l’Università di Siena, gli Eredi Galeppini, Bonelli Editore, alcune associazioni locali e aziende private, ha organizzato dal 2007 ad oggi una serie di manifestazioni dedicate al fumetto e all’illustre concittadino, fino ad intitolare una via del paese al papà di Tex. Incontri con disegnatori famosi, spettacoli e soprattutto mostre delle sue opere, organizzati lungo le strade del borgo hanno ravvivato in più occasioni il paese di Casale e hanno sicuramente offerto l’occasione per scoprire un angolo di Toscana meno noto ma dal fascino particolare. Il piccolo centro medioevale, costruito in pietra locale, sorge su un colle che domina la Valle del torrente Farma, dove si trova l’omonima Riserva Naturale. Questi luoghi, già frequentati in epoca etrusca e romana come testimoniano recenti scavi archeologici, sono punteggiati di Castelli edificati nel medioevo per controllare il territorio. Il paesaggio circostante è caratterizzato da boschi incontaminati dove trovano rifugio molti animali selvatici e in cui si sviluppano numerosi percorsi trekking che raggiungono anche le vicine Terme di Petriolo, già conosciute dai romani e molto frequentate nel Rinascimento da illustri personaggi delle famiglie Medici e Gonzaga, oltre che da Papa Pio II.

Paganico, Castelfranco Senese

Il borgo di Paganico ha una storia molto ricca e testimoniata, fu creato ex-novo per l’interesse di Siena nel possedere un’avamposto in questa specifica zona della Maremma. Inizialmente era conosciuto anche con il nome Castelfranco e stava ad indicare l' assenza di imposte e balzelli per chi decideva di viverci. Per sviluppare l'aumento demografico furono anche distribuiti appezzamenti di terreno per costruire case. Nel 1295 iniziarono i lavori per la costruzione delle mura e furono assoldati operai da tutti i comuni vicini per terminare la realizzazione della chiesa.

Paganico, doveva essere sicuramente un abitato molto attivo, visto che fin dal 1273, esistevano accordi che regolamentavano lo svolgimento di un mercato settimanale e di una fiera fissata per settembre e dedicato a Sant’Angelo, celebrata con una festa di tre tre giorni consecutivi che attirava mercanti delle zone vicine e della stessa Siena. Questa tradizione è presente tutt’oggi nella sagra paesana che viene organizzata proprio nel giorno dedicato a San Michele Arcangelo.La fortificazione fu finita nel 1335 con un costo eccezionale, infatti il suo obiettivo e la sua importanza era il controllo della Maremma e per l’accesso alla costa, in particolare al porto di Talamone che la Repubblica aveva acquistato nel 1303 dall’abbazia di San Salvatore sul Monte Amiata.Dopo la caduta di Siena nel 1555 Paganico fu distrutto dagli imperiali spagnoli e i suoi abitanti trucidati.Successivamente questo territorio fu annesso al Granducato di Toscana che nel 1602 lo rese marchesato per il principe Antonio dei Medici. La chiesa di San Michele Arcangelo è un’edificio costruito in puro stile tardo romanico che probabilmente risale alla stessa epoca della fondazione del borgo. Nel 1933 la struttura ha subito molti interventi che le hanno conferito l’attuale stile spiccatamente barocco. All’interno dell’abside è custodito un ciclo di affreschi trecenteschi,molto pregevoli, attribuiti al maestro pittore della scuola senese Bigio di Goro Ghezzi. Nella chiesa inoltre si trova anche un prezioso crocifisso risalente al XV secolo, che secondo la tradizione del luogo, fu oggetto di contese proprio tra Paganico e il paese di Civitella Marittima. Il Palazzo Pretorio è un edificio storico che si trova lungo il corso principale del centro di paese. La struttura risale al XIV secolo e fu la sede degli uffici della magistratura della repubblica senese. Successivamente il palazzo divenne la residenza dei marchesi Patrizi e dopo venne chiuso e adibito a uso privato. L’edificio presenta una facciata totalmente rivestita di mattoni con delle imponenti aperture ad arco. Il Cassero Senese di Paganico domina dall’alto il borgo, sembra che una prima fortificazione era stata innalzata già verso la metà del 1200 con lo scopo di controllare la via di comunicazione lungo il fiume Ombrone, che da Siena conduceva a Grosseto. A seguito della distruzione subita da Paganico nel 1328 per mano delle truppe guidate da Castruccio Castracani,venne completata la cinta muraria con quattro fortini,uno per ogni lato del paese e a nord-est venne eretto il complesso del Cassero. Sulla facciata principale della fortezza, poco sotto uno delle finestre ad arco, si trova una decorazione in travertino bianco con la balzana di Siena. La struttura è anche affiancata da un imponente torre, nella quale sono ancora visibili alcune feritoie utilizzate per difendere il paese. Una grossa parte di queste mura andò distrutta e ne fu costruita una totalmente nuova tra il 1333 e il 1335 su progetto dell’architetto Lando di Pietro.Ad oggi sono ancora ben visibili le quattro torri che delimitavano anticamente il perimetro della città, proteggendola dagli attacchi nemici. Queste costruzioni hanno conferito a Paganico l'appellativo di "Città Murata",tipica del periodo medioevale. Gli abitanti di questo borgo sono conosciuti anche con il nome di“Granocchiai”. Un "nomignolo" molto particolare che proviene da una antica usanza popolare, quella di mangiare le ranocchie. Ancora oggi questa tradizione prosegue con uno degli eventi più conociuti e folkloristici della Maremma, la famosa “Sagra della Granocchia” all’interno della quale si svolge anche l’omonimo palio. Dal 1977 la prima domenica di settembre si svolge il Palio della granocchia. A ciascun partecipante, detto granocchiaio, viene assegnata una carriola con tre rane ,vince il palio quello che taglia per primo il traguardo con tutte e tre le rane vive e in buona salute sulla carriola. Ad ogni Granocchiaio corrisponde un rione del paese. La corsa del palio è preceduta dal corteo storico con figuranti in abiti medievali e un carro trainato da buoi, sul quale viene issato l'ambito palio dipinto da pittori locali. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Paganico in collaborazione con i quattro rioni: rione Centro, rione Porta Grossetane, rione Porta Gorella e rione Porta Senese.