Pitigliano, Sorano e Sovana

le Città del Tufo

Approfondimenti

il pecorino D.O.P.

Nelle zone del tufo viene prodotto un ottimo pecorino, la particolarità dei pascoli dell'altopiano tufaceo, il clima particolare e l’invecchiamento in cantine e grotte rende particolari i formaggi di queste terre che sono regolamentati dalla DOP del pecorino toscano. Il formaggio che può essere fresco o stagionato, si caratterizza per il suo sapore dolce ed equilibrato, che in nessun caso è troppo sapido o piccante, particolarità dovuta al metodo di lavorazione, all’utilizzo del caglio di vitello e alla salatura, che viene lasciata per un periodo più breve rispetto agli altri formaggi della stessa tipologia.

Già in epoca etrusca e romana la pastorizia era molto diffusa e aveva dato origini a produzioni casearie di grande importanza. Del formaggio toscano ne parlava già Plinio il Vecchio nella sua opera “Naturalis Historia”, citando un formaggio prodotto nella città di Luni, l’odierna Lunigiana, conosciuto con il nome di “Lunense”, elogiato per la sua particolare bontà. Nel XV secolo nuovamente si hanno notizie del Pecorino Toscano citato con il nome di “cacio marzolino”, in riferimento al periodo di produzione che andava appunto da Marzo fino alla fine del periodo primaverile. A seconda della zona di produzione, cambiano i tempi di stagionatura e con questi cambia molto il gusto e l'uso che si può fare di questo formaggio. Si va infatti da un pecorino toscano fresco, dal gusto delicato e dolce, passando per un pecorino invece più stagionato, dal sapore più impegnativo ed accentuato per arrivare infine al pecorino lungamente invecchiato dalla pasta dura, dal sapore deciso che viene tradizionalmente abbinato ai sapori dolci del miele e delle marmellate di frutta.. Nel disciplinare di produzione si prevede che la cagliatura avvenga solo con caglio di vitello. dopo circa 20/25 minuti si procede alla rottura fino a raggiungere le dimensioni di una nocciola per il prodotto a pasta tenera o quelle di un chicco di mais per il prodotto da stagionare. la successiva fase è quella della formatura, in stampi provvisti di fori per facilitare lo sgrondo del siero. Inizia quindi la maturazione del prodotto che viene conservato in ambienti caldi e umidi (camere calde armadi o cassoni riscaldati) dove si favorisce un rapido spurgo del siero e l'avvio della maturazione. la fase seguente è la salatura a secco (la più tradizionale) o in salamoia. Particolarità del pecorino toscano è la durata decisamente breve di questa fase che dura circa un solo giorno. Dopo la salatura il pecorino toscano viene posto a maturare negli idonei locali e qui periodicamente girato e controllato. Solo le forme che rispondono al 100% alle caratteristiche previste nel disciplinare vengono marchiate una ad una, ad inchiostro quelle a pasta tenera ed a caldo quelle stagionate. Sul marchio è presente il nome pecorino toscano DOP, l'immagine prevista sul marchio ed il numero identificativo del produttore. In etichetta deve essere presente il nome pecorino toscano DOP o pecorino toscano DOP stagionato accompagnato dal logo europeo della DOP, dal logo del pecorino toscano e dalle scritte obbligatorie.

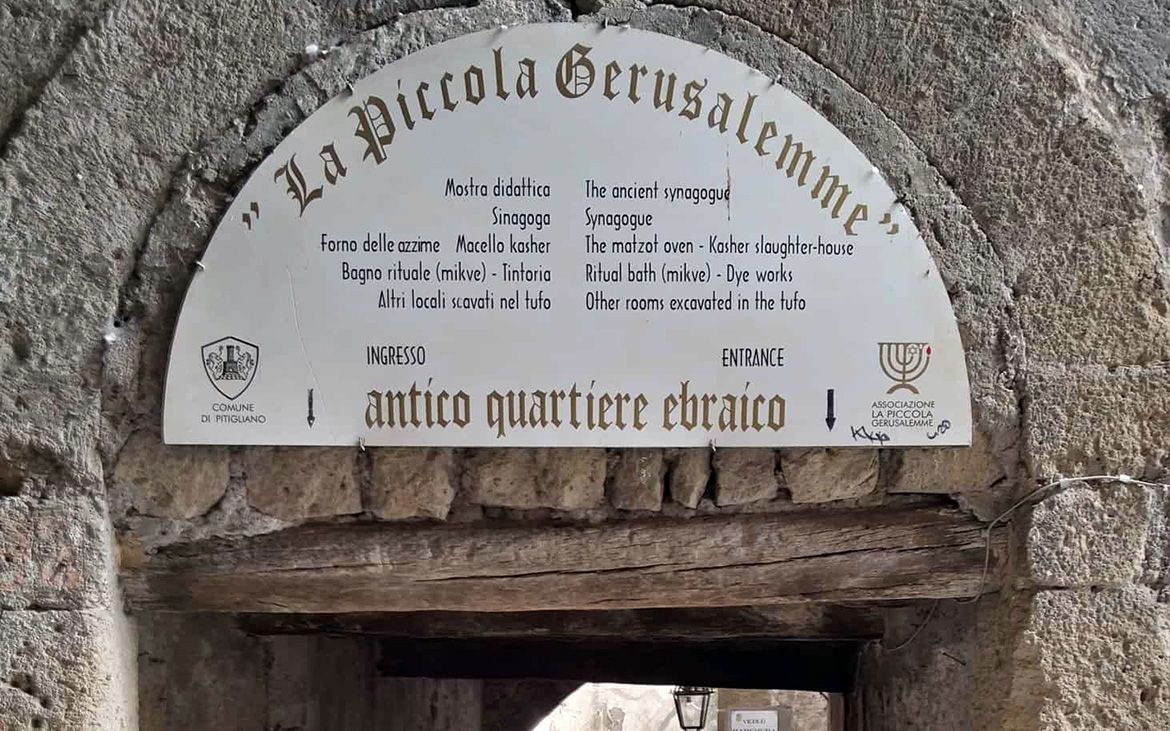

La piccola Gerusalemme e le ricette Kasher

Molte famiglie si trasferirono proprio qui per poter vivere più liberamente e praticare le loro attività in altri luoghi ormai vietate come il prestito di denaro. Ecco perché numerosi furono i banchieri ebrei che qui posero le basi delle loro attività. Anche in queste zone quando i Medici inglobarono le piccole Contee nel Granducato di Toscana gli ebrei furono confinati nei ghetti ma, rendendosi conto del loro peso economico e commerciale, la condizione qui fu sempre migliore con la concessione di privilegi personali.

Qui conservarono la possibilità di possedere beni stabili che era per esempio una cosa impossibile in buona parte degli altri territori. Pitigliano funzionò poi come centro di aggregazione delle comunità più piccole limitrofe e significativo fu l’arrivo di ebrei dalla città di Castro, distrutta 1649. Col passare del tempo arrivarono ebrei da Scansano, Castell’Ottieri, Piancastagnaio, Proceno e poi infine settecento da Santa Fiora e Sorano. Nella seconda metà del settecento, la riforma illuministica dei Lorena, che sostituirono i Medici sul trono del Granducato di Toscana, gli permise di accedere parzialmente alle cariche comunali e di avere rappresentanti nel Consiglio comunitario. Nel 1800 si ebbe la maggiore espansione economica, numerica e culturale degli ebrei di Pitigliano. Si fondò una Biblioteca e l’Istituto per opere caritative. Da Pitigliano provenivano rabbini di importanti Comunità italiane e personaggi di spiccata levatura nel mondo ebraico, come Flaminio e Ferruccio Servi, che fondarono il “Vessillo Israelitico”, primo giornale ebraico italiano. Nel novecento, per i cambiamenti sociali ed economici in corso, si assistette invece a un lento trasferimento degli ebrei verso città più grandi. Con le leggi razziali e le persecuzioni dell’ultima Guerra Mondiale si accentuarono i meccanismi di spopolamento della Piccola Gerusalemme e la chiusura della Sinagoga nel 1960 pone la fine della comunità. Durante la guerra però i rapporti di fratellanza, amicizia, convivenza che avevano caratterizzato il territorio per vari secoli permisero che molti ebrei si salvassero grazie alla protezione della popolazione locale, che offrì ospitalità, rifugio ed assistenza. A Pitigliano, anche se gli ebrei sono oggi poche unità, quell’antico rapporto di convivenza e di coesione sociale continua e ne sono esempi il vino kasher prodotto dalla Cantina Cooperativa di Pitigliano, la produzione di piatti tipici come lo Sfratto, dolce tipico della comunità, e la fondazione dell’Associazione “La Piccola Gerusalemme” e il restauro e la conservazione dei monumenti ebraici come il cimitero. Un suggestivo percorso nel centro storico di Pitigliano che attraverso locali scavati nel tufo testimonia la vita della comunità stessa: il Forno delle Azzime dove venivano preparati dolciumi e pane azzimo, il Bagno Milkve, situato sotto la Sinagoga, dove in una apposita vasca ricavata nel tufo, le giovani praticavano il rito del bagno, atto purificatorio della cultura ebraica. Poi si passa alla cantina, dove veniva conservato il vino kasher, e la Macelleria Kascher, interamente interamente scavata nel tufo, dove veniva macellata la carne secondo la tradizione ebraica.

Le Vie Cave

Le Vie Cave sono antichissimi ed affascinanti percorsi etruschi a cielo aperto, una sorta di corridoi ricavati scavando la roccia tufacea nella Maremma tra Pitigliano, Sovana e Sorano per superare dislivelli e permettere di salire dal fondo valle verso le zone più alte dell’altopiano tufaceo.

Si tratta quindi di Vie scavate nel tufo, con pareti spesso alte anche venti metri, alcune lunghe circa un chilometro, dalla larghezza di circa due o tre metri, in alcuni tratti chiuse in alto dalle fronde degli alberi che formano una verde ed ombrosa galleria. Il microclima di questi ambienti umidi ed ombrosi permette la vita all’interno delle Vie Cave a muschi, licheni e felci. Sul fondo sono evidenti i segni degli zoccoli degli asini che per secoli vi hanno transitato, quali mezzi di trasporto che accompagnavano gli uomini a lavorare la campagna. Si possono percorrere a piedi o a cavallo. Camminare lungo questi sentieri regala grandi emozioni perché si ha l’impressione di attraversare un mondo fiabesco. Ci si addentra nella roccia delle rupi tufacee, tra pareti vertiginose, incisioni misteriose ed una natura rigogliosa dal fascino primordiale. Spesso gli alberi hanno completamente ricoperto il percorso con le loro fronde e i raggi del sole creano suggestivi giochi di luce. A cosa servivano le Vie Cave? Per quale motivo gli etruschi hanno realizzato queste opere ciclopiche scavando la roccia tufacea? Molte domande non hanno ancora trovato delle risposte precise, alcuni ipotizzano un uso di carattere sacro e funerario, altri sostengono fossero vie di collegamento, oppure opere difensive e infine opere per il deflusso delle acque. E certo che, un paesaggio caratterizzato da ampi pianori tufacei incisi da profonde valli, questi sentieri ripidi, tortuosi e profondamente scavati nel tufo consentono di economizzare i tempi di percorrenza collegando i centri abitati, la campagna coltivata sulle alture, le necropoli e gli altri insediamenti. E stato calcolato che per realizzare la sola Via Cava denominata "Cavone", sono state asportate ben 40mila tonnellate di roccia vulcanica. I segni di scavo di questo antichissimo lavoro manuale sono ancora oggi ben visibili sulle pareti. Alcune Vie Cave sono sicuramente riconducibili, nel loro impianto originario, al sistema etrusco : come il caso della Via Cava del “Cavone” nella necropoli di Sovana. L’impianto etrusco di questa via verso il Monte Amiata, è provato dalle numerose tombe a camera arcaiche che vi si affacciano e dall’iscrizione etrusca Vertna che indica un gentilizio (corrispondente al nostro cognome) posta su una a parete . Altre Vie Cave risalgono invece al medioevo o sono state oggetto di rifacimento. In tutte le Vie Cave si nota un’attenta opera di canalizzazione delle acque di scolo ormai quasi completamente persa a causa dell’abbandono in cui si trovano da qualche decina di anni. Con l’avvento del cristianesimo la suggestione data dall’ oscurità che avvolge questi scenografici tagli nella roccia unita la difficoltà e pericolosità degli spostamenti hanno favorito la realizzazione di numerosi “scacciadiavoli” (nicchie con immagini sacre dipinte) con lo scopo di proteggere e rassicurare i viandanti che vi si fermavano per pregare. Notevole è anche l’importanza che le Vie Cave rivestono dal punto di vista ecologico-ambientale. La poca luce, la costante umidità, il perpetuo riparo da vento e altri agenti atmosferici hanno creato circostanze microclimatiche che hanno favorito la crescita di piante tipiche di ambienti umidi e ombrosi come vari tipi di felci e spesso le ripide pareti appaiono quasi interamente ricoperte da muschi e licheni che danno un riflesso verdastro alle zone più ombrose dei cavoni.Frequenti sono poi le edere che avvolgono i fusti delle piante presenti ai bordi delle tagliate e che ricadono dall’alto sui percorsi insieme ad altri rampicanti simili a rigogliose liane. Oggi le Vie Cave sono percorsi dagli escursionisti come affascinanti trekking in un ambiente naturalistico e archeologico unico nel suo genere.